2024年度『不登校』児童生徒数が過去最多

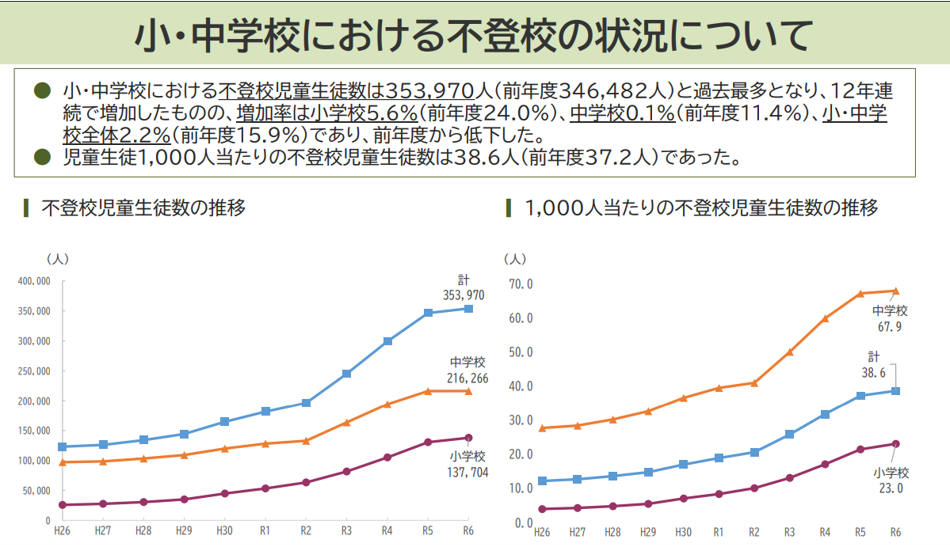

10月31日に文部科学省が発表した2024年度の『不登校』(※1)数は、小中学生で353,970人。前年度から7,488人(2.2%)増加し、過去最多となりました。

毎年5万人程度増加していた近年に比べると、小学生5.6%(前年度24%)、中学生0.1%(前年度11.4%)で増加率は低下しているものの、不登校の小中学生は増加の一途をたどっています。

▼令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要

https://www.mext.go.jp/content/20251029-mxt_jidou02-100002753_2_5.pdf

文部科学省はこの背景について

・児童生徒の休養の必要性を明示した「教育機会確保法(※2)」の趣旨の浸透

・コロナ禍以降の保護者や児童生徒の登校に対する意識の変化、

・特別な配慮を必要とする児童生徒に対する早期からの適切な指導・必要な支援や、生活リズムの不調等を抱える児童生徒に対する指導・支援に係る課題があった

と発表しています。

私たちこどぱにーの認識としては、

①支援体制の充実

学びの多様化学校(特例校)やフリースクール、居場所づくりなど「学校外の学び」への理解が広がった。

「無理に登校を促さない」方針が浸透し、早期の支援が進んでいること、またこうした環境の変化が、子どもたちを追い詰めない方向に働いた可能性があります。

②不登校が特別な事でないという認識の広がり

教師・保護者・地域の間で「行かないこと=悪いこと」ではなく、「子どものSOSの形」と受け止める意識が少しずつ広がっている。

これにより、無理に学校へ戻すよりも、居場所での支援や学び直しを選ぶケースが増えています。

の2点が不登校の増加の勢いが落ち着いた要因だと感じています。

石巻市もまだ正確な人数は確認できていませんが、昨年発表された人数は500人を超えています。

今年、この人数が激減しているとは思えませんし、うちのフリースクールにも不登校相談や登録の問い合わせが来ていることから、まだまだこれに関する取り組みを考えていく必要性があります。

不登校課題への取り組みは教育×福祉です。

うちのフリースクールだけでなく、「居場所」に出会え、子ども自身を受けれてもらえる場所があることによって、子どもは空っぽになったエネルギーを充電し、復学や高校進学、就職へと道を切り開いていきます。

また、子どもが学校に行けなくなる要因は様々です。

子どもの発達障がい、保護者の発達障がい、親子間の愛着関係が出来ていない、児童虐待、生活困窮、保護者の過干渉など。

これらを教育現場だけで解決しようと思うことに無理が生じていると思います。

その時に『連携』は欠かせない要素です。

子どもが支援するとき、その子の特性や家庭への支援体制などを学校など関係機関と互いに共有することで、切れ目なく継続的な見守りをすることができます。

現在「増加が鈍化している」といっても、これは一時的な数字上の現象で、本質的な改善(子どもたちの安心できる環境づくり)は、まだこれからの課題です。

不登校の数が増えていないのは良いニュースのように見えますが、その背景には、子どもたちが安心して過ごせる場所を社会全体で少しずつ作り始めていることも関係しているのかもしれません。

でも、数字の裏にはまだ声を出せない子どもがたくさんいます。

だからこそ、地域で見守り、支える居場所づくりを続けていくことが大切です。

子どもたちを支えていくために、是非みなさまのお力をお貸しください。

代表理事 田中 雅子

※1:30日以上休むと『不登校』の枠に入り、上記の人数の55.0%が90日以上休んでいる

※2:教育機会確保法(正式名称「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」)は不登校児童が教育の機会を失わないことを目的に2017年度かに施行され、①休養の必要性 ➁学校以外の学びの場の大切さ ③「学校復帰」ではない「社会的自立」 ④公民連携 ⑤当事者への情報提供 などが書かれています。

フリースクールについて知る

私たちが運営する「フリースクールぽはっく」について知りたい方はこちらを参照ください😀

また、宮城県内のフリースクールをまとめた記事(2023年版)も作成しています。

『不登校』で悩んでいるみなさんに届きますように。

寄付のお願い

私たちの活動は多くの方の寄付に支えられています。子どもたちの「いま」と「これから」をわたしたちと一緒に支えませんか。サポーターを大募集しています!

https://codopany.org/support/