【こどぱにー通信】だんごむし 秋号Vol.47

〇代表のコラム

「子どもの育ちの一幕に・・・」(けろ)

〇ごちゃまぜプロジェクト

「プレーパークわたのは、お別れの時間も全力で・・・」(ゆうじろう)

「プレーパークわたのは解体作業だって、自分達で!」(ゆうじろう)

「一緒につくろう、新しいプレーパークわたのは」(ちゃんゆみ)

〇プレーパークひがこー

「子どもたちが思い出させてくれること」(ちゃんゆみ)

〇フリースクールぽはっく

「第一回交流会大・大・大開催」(わこう)

「9月は科学館へお出かけしました!」(みと)

「珍しい蝶を大発見!?」(わこう)

〇ピカリこらむ

「其の13:理由は関係ない」(けろ)

〇同じ想いを持つ人たちとのネットワーク活動

「『不登校』のその先」/ まーいいね(けろ)

〇放課後児童クラブ

「科学実験!」(もっさん)

「こどもたちの勇気と元気」(よねよね)

「長い一日、がんばりました」(ふった)

〇ご報告いろいろ

「石巻の子どもみんなが“安心できる居場所”に出会うために」(けろ)

「宍戸教育長を訪ねて・・・」(けろ)

〇事務局からのお知らせ

「2025年度会計報告」(みー)

「『プレーパークわたのはよろしく祭り』開催!」 (ちゃんゆみ)

―――――――――――――――――――――――――――――

PDFのデータはこちら↓↓↓

だんごむし秋号Vol.47(←クリックで「こどぱにー通信」へ)

子どもの育ちの一幕に・・・

6月中旬に、14年間あそび場&居場所として子どもたちを見守ってくれた“プレーパークわたのは(以下『プレわた』)”に『ありがとう』を伝え、幕を閉じました。

発災から2013年までの2年間は、ボランティア活動としてプレわたをつくってきましたが、こどぱにーを設立してからの11年間で、延約6万人の子どもがここを訪れたことを振り返ると、いろいろなドラマがあったな~と楽しい思い出があふれてきます。

毎週末プレわたにやってきては秘密基地や奇想天外な遊具をつくって3年間遊び続けた常連チームがいました。

この場を開いている私が言うのもなんですが、よく飽きずに来るもんだな~と思い、そのまま質問すると、「全然飽きないよ」と、あたり前でしょ!という感じで答えがかえってきました(笑)

プレわたを始めた2011年に小学1年生だった女の子が今は20歳。

この子が小学5年生の時、「担任がえこひいきする」と悩んでいると、他の仲良し常連チームが相談にのりはじめ、対策方法として出た答えが「校長先生に相談する」でした。

次の日、学校に電話し、校長先生に本当に相談にいきました。

後から校長先生が私に「校長に電話でアポとって相談に来た子は初めてよ」と笑いながら話していました(笑)

プレわたの隣りに住む3歳男の子は、今は高校生。

当時は、家を黙って抜け出しは、全身どろんこになって遊んでいました。

それを見つけたお母さんが「またここで遊んでいたのね」と、暴れるその子を小脇に抱え連れ帰ります。

でもまた、ふと見ると家を抜け出して遊んでいて、またお母さんが連れて帰る…、こんなコントが毎週繰り広げられていました(笑)。

この子には、兄ちゃん姉ちゃんがいて、全員がプレわたで過ごしました。

先日、この子たちのお母さんと懐かし話をしていると「うちの子たちは、プレーパークに育ててもらったようなものですよ~、感謝しています」という言葉をもらって嬉しかったな~。

ここは子どもが育つ場なのですね。

その“育ちの一幕”にプレわたがあることを嬉しく思います。

最後に…

14年間、子どもたちを見守り、一緒につくってくださった地域のみなさん、子どもを送り出してくださった保護者のみなさん、そして、ここを楽しい・居心地のいい場所として過ごした子どもたち。みんなありがとう。

そして、“プレわた”ありがとね~ ここでの思い出は忘れないよ♥

代表理事 田中雅子(通称:けろ)

プレーパークわたのは、お別れの時間も全力で・・・

2025年6月15日、震災直後にここで遊んでいた子どもたちも、昨日までここで遊んでいた子どもたちもみーんな集合!笑いと涙が交じり合うプレーパークらしいセレモニーが行われました。

子ども達の司会で、午前中は神事・お菓子まき・タイムカプセルを埋めて、お昼は地域のこども食堂による「うんま~い‼」唐揚げやはっと汁、おにぎりにみんなでテンション爆あがりでした!

昼食後は、いつのまにかカラオケ大会がはじまり、大人も子どもたちも本気になって「逃走中」や「綱引き」で遊びました。

私の横でボソッと「本当になくなっちゃうんだね。」いつも元気に遊んでいるやんちゃキッズが寂しそうにつぶやきました。

「だな。寂しいなぁ。新しい場所でもゼロからつくっていこうなぁ。」

寂しさをかき消すように、みんな全力で走り回って笑いあった一日となりました。

(ゆうじろう)

プレわたの解体作業だって、自分達で!

多くの子ども達の挑戦を見守ってくれたプレーパークの解体がはじまりました!

14年前からつくり続けてきた居場所です。

閉じる時も自分達で!丁寧に釘を抜いて使えるものは新天地へお引越しします。

子ども達や親御さん、お世話になっている大工のおんちゃん、みんなで解体撤去解体撤去‼‼

子ども達や若手ボランティアがバールの使い方や床剥がしをベテラン大工のおんちゃんから教えてもらう姿にホッコリとしました。

「この柱は新しい場所でどう使おっか~?」思い出がたくさん詰まった柱や床材が、新天地ではどうなっていくのか?!

子どもも大人もワクワクしながら汗をたらたら流して作業をしていました。

壊してはつくり、壊してはつくる。

よどみなき子ども達のパワーに後押しされ、「プレーパークわたのは」は変化し続けます!

(ゆうじろう)

一緒につくろう、新しいプレーパークわたのは

9月6日より、プレーパークわたのはは新たな場所での歩みを始めました。

まだ水道も電気も通っておらず、見渡す限り、ほぼまだ何もありません。

けれどもそこには、季節ごとに変わる田んぼの景色、電車が走り抜ける石巻線のリズム、虫の声や風の匂い、そして何よりも子どもたちの感性を揺さぶる自然があふれています。

「何もない」からこそ、子どもたちは虫を見つけ、木の枝ひとつで遊びを生み出し、大人は子どもの発想に驚かされます。

草の中でバッタを追いかける時間や、空を見上げて寝転ぶだけの瞬間にも、たくさんの「ある」が詰まっています。

ここには、ゼロから形にしていける無限の可能性が眠っています。

私たちは、この新しい拠点を、子どもも大人もそれぞれの「やりたい」を持ち寄り、叶えられる場所にしていきたいと考えています。

そして、どんな姿のままでも安心していられる居場所でありたい。

そんな思いを胸に、地域の皆さんと一緒に、またゼロから居場所づくりを始めています。

この会報誌を手に取ってくださっている皆さんも、ぜひそれぞれの形で関わっていただけたら嬉しいです。

遊びに来ること、見守ること、アイデアを出すこと、応援すること。

自分に合った関わり方が、きっとプレーパークを育てる力になります。

一緒に見守っていただけたら嬉しいです。

(ちゃんゆみ)

子どもたちが思い出させてくれること

ある日のひとコマ。

ブランコに揺れる子、サッカーに夢中の子、オセロに向き合う子、ただおしゃべりを楽しむ人。

ふと気づけば、別な子がサッカーに混ざったり、オセロに加わったり、それぞれがやりたいことをしながら自然に交じり合っていました。

大人の世界では、相手が誰かをつい気にしてしまうけれど、子どもたちは違います。

初めて会った子でも、一緒に遊び、交わることができる。

それが本来の姿で、私たち大人もかつてはそうだったのだな、とプレーパークを見て思います。

約束もなく、その時そこにいる人と時間をつくる。

ただそれだけなのに、心が動く。

互いの「やりたい」を持ち寄り、無理せず交わる空間。

それが、とても心地いいなと感じた瞬間で、子どもたちは大切なことをいつも思い出させてくれます。

第一回交流会大・大・大開催!

昨年度の1月に行った、学びサポートセンターコイルとの交流会。

今年はNPO法人TEDICも仲間に加わり、石巻の不登校の子ども支援を行う3つの団体でパワーアップして開催いたしました!

8月の暑い夏空の下、最初に行った交流企画は流しそうめん。

4グループに分かれてそれぞれ準備を行い、暑さも吹き飛ばす爽快なお昼ご飯になりました。

また、子ども実行委員が中心となった子ども企画も盛りだくさん!

子どもたちが企画・運営を行い、ドッチボールや借り人競争、夏らしい水鉄砲大会を楽しみました。

初めましての子ども同士でしたが、企画を通して仲良くなり、閉会式にはぽはっくのMくんから「最高の一日でした!」と最高の締めの言葉がありました!

各団体のスタッフや子どもが繋がることで、『みんなで子どもたちを見守る』ことに繋がればと願っています。

(わこう)

9月は科学館へお出かけしました!

科学館には、身の回りの科学や自然を体験・学習ができるブースが盛りだくさん。

シャボン玉の中に入る体験では、「割らないで頭までシャボン玉を持ち上げることって難しい!」と達成できた子はなんと1人のみ!

割ってしまった子はとても悔しそうにしていました。

家の中の高低差を利用して巨人と小人に見える錯視のコーナーでは、巨人になった子たちが小人になった子を食べたり襲ったりするポーズを決めており、楽しんで写真を撮っていました。

また地震を体験するブースでは東日本大震災の揺れを体感。

震災を経験していない子どもから「こんなに大きかったんだね」とコメントがあり、改めて防災意識を高めることができました。

(みとちゃん)

珍しい蝶を大発見!?

ぽはっくでゆったり過ごしていると、突然「大きな蛾がいる!」と子どもの声。

みんなで捕まえ調べてみると、『アカボシゴマダラ』という蝶でした。

「どんな蝶なんだろうね~」と軽い気持ちで子どもたちとさらに調べていくと、なんと特定外来生物!?

しかも暖かい地域に住む生物で、調べた限りこれまでの北限は宮城県岩沼市。

もし石巻での発見が初なら、最北記録更新になることを知り、子どもたちは大興奮!

すぐに子どもが市役所へ連絡し、対応方法や報告の有無を確認しましたが「分からない」とのこと。

それでも「見つけて報告したのは石巻初!」と世紀の大発見をみんなで喜びました。

詳しい方がいましたら、是非教えてもらえると子どもたちも喜びまーす!

(わこう)

理由は関係ない

お子さんが「学校に行きたくない」って言ってきたらドキッとしますよね。

ある保護者は「(我が子の人生)終わった~」と心の中で叫び、またある保護者は「うちの子に限ってそんな筈は…」と現実の受け入れまで時間がかかったと言い、さまざまな声が聴こえてきます。

そして多くの人が、『どうして学校に行かないの?』と理由を聞きます。

先日、ぽはっくに通って4年になる中学1年生とラジオ出演した時、彼女はこう言いました。

「学校に行けない理由は関係ない。無理に言わせても意味はない。」

彼女自身も、学校を休みだした時は、その理由を言語化できなかったそうです。

そして、言語化できてもできなくても、仮に理由を探し出して答えられたとしても、学校に行かない事実は変わらない…だから聞いても意味がないそうです。

子どもは『理由』を聞かれると、懸命に『理由』を考えて答えますが、それが真実でないことがよくあります。

だから、理由を聞きたい時は『一旦休ませてあげてから聞いてほしい』。

『それでも学校に行けなかったら(無理しないで)フリースクールとかに行ったらいい』とのことでした。

理由を聞いてはいけないとは思いませんが、『言葉の選び方』や『頻度』、『タイミング』が大切なのだと思います。

(けろ)

「不登校」のその先・・・ / まーいいね

“『不登校』のちょっと未来が見えるお話の時間”と題して、講演会と親の会のコラボイベントを開催し、学校に行かない子の保護者や支援者、教員など36名のみなさんが、登壇者である武山理恵さんの体験談や現在の支援活動について真剣に話を聴いていました。

今回、想定外に熱くなったのは『質疑応答』の時間。

学校に行かないことを選択した子をもつ保護者からは、「学校に行かなくても習い事だけは行かせたくて…でもそれも足が重くなっている。どうすれば?」

支援者からは、「自分も『不登校』経験者。自分や武山さんはうまく社会に出ることができたが、それができない子どもの方が多い。どうすれば?」

若い教員からも、行き渋りの子どもの悩みなど、予定の時間を超えてディスカッションが続きました。

さまざまな立場の人がそれぞれ悩みを抱えていることを知り、気軽に“アウトプット”できる場が求められていることを感じました。

一人で悩み続ける人が少しでも減るにはどうすればいいのかな~開催数を増やす?など、考える機会となりました。

(けろ)

科学実験!

夏の暑さにも負けず、毎日たくさんの経験を重ねていく子どもたちと一緒に、私も成長できた夏休みとなりました。

今年、私は初めて長期休みの企画で『科学実験』の『ペットボトルロケット』と『人間が入れるシャボン玉』を行いました。

最初は少し不安もありましたが、子どもたちが「もっさん、何やるの?」と声をかけてくれたり、「手伝うよ!」と言ってくれたりと、その主体性には感謝しかありません。

みんなで準備し、いよいよペットボトルロケットの発射へ。

「おおっ~!」と歓声が上がり、飛距離を伸ばす方法を探求する姿も見られました。

人間が入るシャボン玉は、なかなか成功しませんでしたが、大きなシャボン玉を飛ばして楽しむことができました。

子どもたちの探究心や、できないことも楽しむ姿は、ぼくにとってかけがえのない夏休みの思い出になりました。

こどもたちの勇気と元気

今年の夏はとても暑かったですが、こどもたちは暑さに負けず、元気に過ごすことができました。

朝の会ではこどもが司会を務め、点呼をしてくれます。

ある日、1年生の女の子が「やってみたい」と挙手し、上級生にサポートされながら最後までやり遂げました。

終えたときには「緊張した」と話してくれ、その表情から達成感が伝わってきました。

遊びの時間はこまめに休憩を取りつつ、外の暑さにも負けずに思いきり体を動かしたり、水遊びを楽しんだりして、夏ならではの遊びを満喫!!

もちろん勉強も手を抜かずに取り組み、最後までやり切る姿が見られました。

イベントでは子どもたちが準備を重ね、みんなを楽しませてくれました。

けがもなく無事に過ごせたことを含め、みんなで一緒に夏休みを過ごせたと感じています。

EPSON MFP image

(よねよね)

長い一日、がんばりました

今年の夏は、一味違った体験をすることになった。

7月31日に起きた津波避難。子どもたちにとっては、初めての経験。

防災放送が聞こえ「訓練?」と思っていたら本当の放送。

子どもたちは静かにスタッフの話を聞き、指示通りに動いてくれた。

中には、海に近い場所に勤務の母を思い泣く子も居たが、他の子は泣かずに我慢していた。

みんな、避難先である学校の3階の教室に着くまで真剣だった。

子どもたちは、教室で16時まで過ごした時間はとても長く、不安だったと思う。

解除になり児クラに戻るまで、不安で不安で仕方なく、お迎えの父兄に会うまで、よく頑張ってくれた。

今後、いつ起こるかわからない災害。

子どもたちを信じ、一緒に乗り切れるなと確信した。

この日は、身を以てこどもたちを守ると改めて誓った日だった。

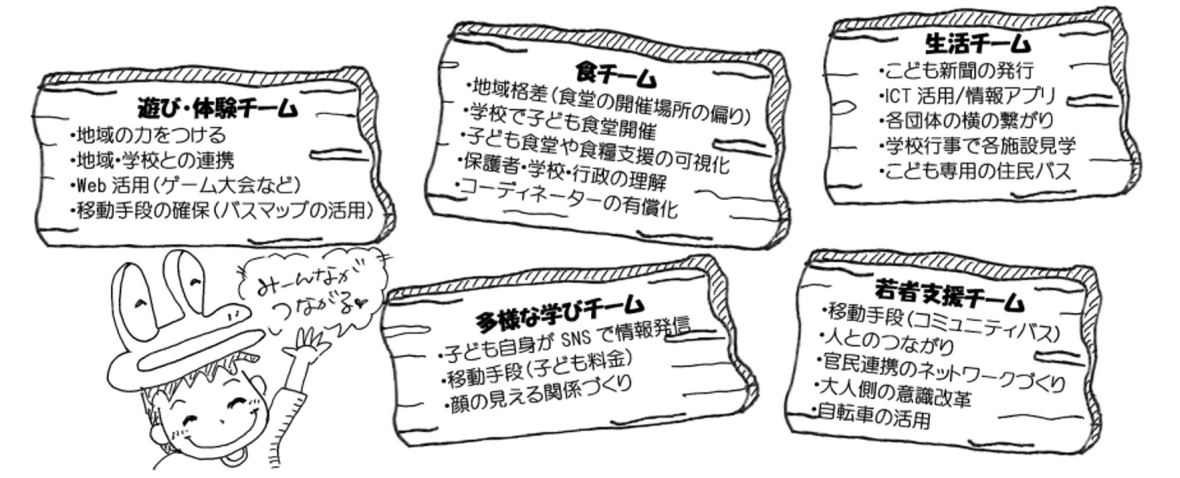

石巻の子どもみんなが“安心できる居場所”に出会うために

令和7年から5か年計画で第三期石巻市こども・若者未来プラン(以下「未来プラン」)が完成!

【この計画の基本理念】

こどもの権利を柱に地域全体でこどもの育ちを見守り、支える、こども・子育てにやさしいまちづくり

毎年開催される石巻市子育て支援課主催の『子どもの居場所懇談会』に参加しました。

今年のテーマは、未来プランの新規事業“石巻市こどもまんなか推進事業”の一つ、『こども・子育て関係者等から意見を聴く取組』から、分野ごとに分かれて

① 地域のこどもの居場所情報共有

② 子どもと居場所の繋がりを見える化

③ 居場所同士がつながるために必要なこと

について話し合いました。

子ども支援団体や石巻市職員など、73名が同じテーマでそれぞれ意見を出し合った結果、

『居場所の発信力の強化』

『顔の見える関係づくり・ネットワークづくり』

『移動手段の確保』

という意見が多かったです。

子どもが自分の住む地域に、安心できる居場所があり、いつでも迎え入れてくれる大人がいる。

それが未来プランの理念の実現につながると思います。

石巻市には、子どもをサポートし活動する素敵な団体がたくさんあります。

みんなで動いていきましょ~

(けろ)

宍戸教育長を訪ねて・・・

先日、『ごちゃまぜプロジェクト』の概要説明のため、宍戸教育長を訪ねました。

このごちゃまぜプロジェクトは、

①赤ちゃんからお年寄りまでごちゃまぜ

②さまざまな地域資源もごちゃまぜ

そして、

③学校に行かないことを選択した子どもも地域でごちゃまぜ。

だから、フリースクールの子どもたちも、日常的に地域の人と出会い、多様な遊びをつくりだし、そして自然に囲まれた環境で自分にあった学びを見つける機会に繋がります。

宍戸教育長は、このプロジェクトを理解してくださり、「今後も官民が連携して子どもの社会的自立をサポートしましょう」と話してくれました。

(けろ)

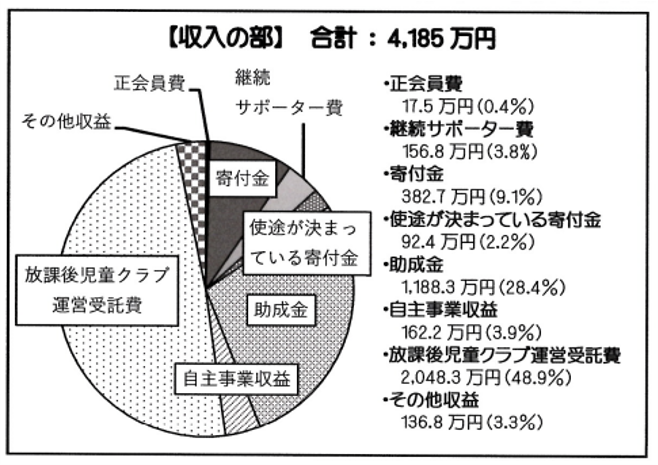

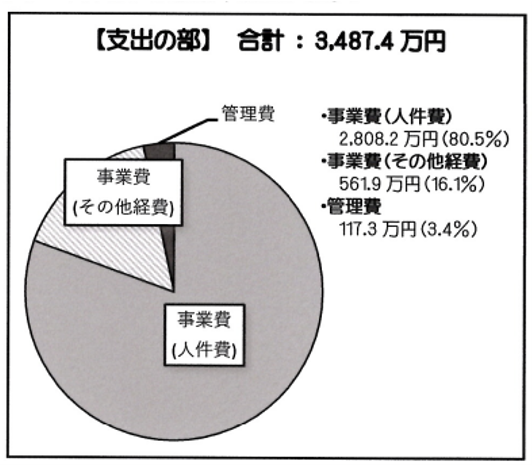

2024年度会計報告

2024年度も、たくさんの方々にご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

102名の継続サポーターの皆さまをはじめ、Yahoo!募金・OSUSO・クラウドファンディングを通じてのご寄付など、延180名を超える方々より暖かい応援をいただきました。スタッフ一同、心より感謝申し上げます。

昨年度は、石巻市からの事業委託やご遺贈などによる収入増に加え、事業運営費が当初の計画より抑えられたため、次年度への繰越金は約700万円となりました。

しかし、今年度末で約600万円の助成金が終了するため、今後の活動には新たな資金の確保が欠かせません。

こどぱにーの活動をこれからも続けていくために、皆さまのお力をお貸しください。

ページ下部の「◎継続サポーターのお願い」のQRコードより、ご登録いただけます。

小さな一歩が、大きな支えとなります。皆さまのご登録をお待ちしております。

(みー)

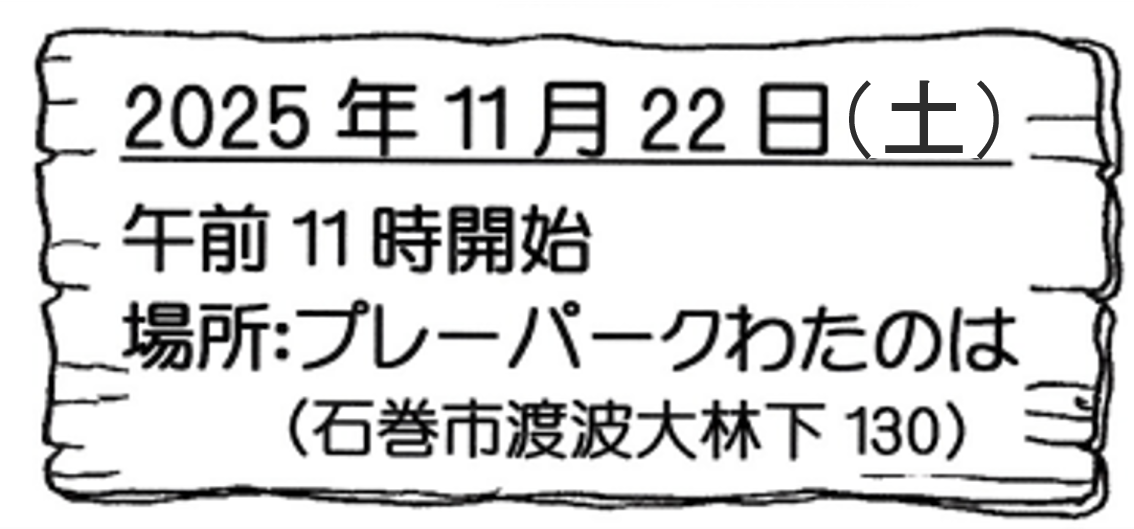

「プレーパークわたのはよろしく祭り」開催!

このたび、新しい「プレーパークわたのは」にて、地域の皆様へご挨拶を兼ねたイベントを行います。

地域の皆さんと共に新しい歩みを始める節目として執り行いますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。

詳細が決まり次第SNS等で発信いたします。

(ちゃんゆみ)